【チューブレス】悪名高い?GP5000 チューブレスを買ったのでどうにかして取り付けした話

タイヤをコンチネンタルのGP5000 チューブレスに変えました。ヴィットリア コルサのチューブレスレディからの交換です。評判通り取り付けには非常に苦労しましたが、GP5000のチューブレスはシュワルベと並んでサイスポのインプレで異様に評価が高かったので、使ってみたかったのですよね。

今回はGP5000のチューブレスの取り付けにいかに苦労したかという話です。タイヤのインプレは別途行います。

※インプレ編はこちらの記事です。

■フロント編

タイヤ装着、そして挫折

まずはフロントから交換します。クリンチャーと比べるとビードが明らかにしっかりした造りになっており、気密性が高そうです。装着する前から手強そうな雰囲気が漂っています。今回装着するのは700×25Cです。

裏面です。『チューブレスレディ』ではなく『チューブレス』なので、シール層分の厚みがあります。クリンチャーの造りと全く異なります。

では早速装着に取り掛かります。ヴィットリア コルサの時は手で余裕だったのですが、GP5000は手では無理。全然無理。こんなにビードが余っているのに、ゴツいビードのせいでここから全く進みません。

伝家の宝刀、ミシュランのタイヤレバーを使って押し込みます。しかしあまりにもビードが固く、リムが傷つく(実際はタイヤレバー側が削れるので大丈夫)のを覚悟の上で見た事のないレベルでレバーを曲げて押し込みますが、それでも最後の15cm位で跳ね返されます…。泣きそうです。クリンチャーのビードとは明らかに構造が異なります。30分以上格闘したけど無理。いくら何でも固すぎる。どうするんだ。

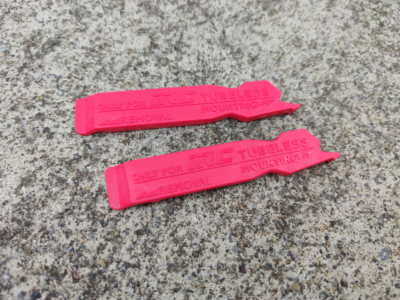

IRCタイヤレバー

思いついたのが、一縷の望みをかけて『IRCのチューブレス用タイヤレバー』を使ってみる事。使ったことが無いので具体的にどこがチューブレス用なのか分かりませんが、とにかく使ってみる事に。在庫があることを祈りながら、いつものお店に(自転車で5分で行ける)。

在庫ありました。買ってきました。

一言で言うと『分厚くて固い樹脂の板』。クリンチャーではこんな剛性は不要でしょう。これは期待出来ます。どうやら、装着する時はこちらの尖った方を使用するらしい。

早速使用してみましたが、結論から言うと尖った方では無理でした。突き出している部分の長さが短くて、リムとビードの間に差せません。仕方ないので反対側の平らな方を使用して、いつもの様に使います。

反対側を使ってもあまりに手強かったので写真を撮り忘れました(リア側の時に掲載します)が、要するに無理やりビードとリムの間に突っ込んで、後はパワーでビードを入れる。必要なのはパワーです。クリンチャーで苦労した経験がある人ならコツが分かっているので大丈夫なはずです。中にチューブが無いので、その点は楽でした。

ビード上げ

という事で、無事に(1時間以上かかったけど)装着出来ました。まだリアが残っているのですが、もうやりたくない。

少し補足すると、このホイールは今回のGP5000TLの前はヴィットリア コルサのチューブレスレディを履いていました。シーラントがリムに多少残っているのですが、そこはビード上げに悪影響が無いレベルと判断したので、完璧な清掃はしていません。水洗いしただけ。

では早速エアを入れてビードを上げてみましょう。はめる時に苦労しただけあって、既に気密性はばっちりです。2度とタイヤを外すことが出来ないのでは?と思うレベル。とりあえずエアを入れると、エア漏れもせず簡単に入っていきます。

しかし、ビードが上がる音はしない。エアを抜くと、ビードがセンターグルーヴに戻ってしまいます。これじゃ走れませんね。あまりにキツく装着されているので、摩擦が大きすぎてビードが上がらない感じ。

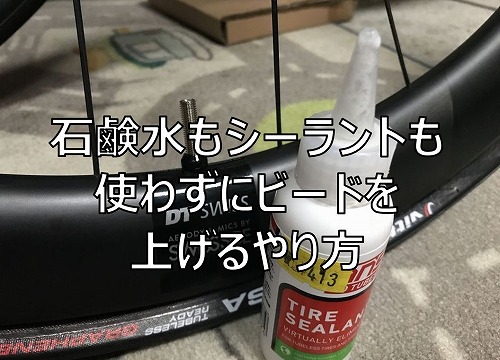

どうすりゃいいんだよ?と思いましたが、まずここは石鹸水を投入してみることにします。

サイドからのエア漏れ

濃縮食器用洗剤を用意して、5倍希釈くらいの『濃い目』で石鹸水(石鹸じゃないけど)を作成。これをスポンジを使って両側のリムのビード、タイヤのビード側面にまんべんなく塗布します。ホイールを洗浄するつもりで、ジャバジャバに塗ります。

この状態でインフレーターも併用し、一気にエアを入れると『パキン!』と音がして無事にビードが上がりました。エアを抜いても、ビードは外れません。GP5000はすごいな、さすがチューブレス。シーラント不要じゃないか。と思っていると…。

今度は別の問題が発生します。ホイールに付着した洗剤を洗い流しましたが、洗剤があまりに濃かったためタイヤ表面に洗剤がまだ残っている様子。空気圧は6.0barくらいなのですが、残留した洗剤のせいでタイヤサイドが泡を吹いています。この画像、いったん泡を綺麗に全部洗い流した後の画像です。10秒経つと泡だらけ。

また泡だらけになったから、もう一度洗い流さないと…っておかしい!チューブレスなんだから、タイヤにはシール層があるはずで、サイドからこんなに空気が漏れていたらだめです。チューブレスなのにシーラント必須じゃないか。

とにかく期せずして使用した洗剤のおかげで、タイヤサイドからエアが漏れまくっていることが判明しました。動画も撮ってみましたが、私は何故カメラを動かしたんでしょう?これだとビードの継ぎ目から漏れている様に見えますね。実際はビードのすぐ上のタイヤサイドから泡が発生しています。とにかくタイヤ両サイド、全周に亘りこの状況。

ツイッターで既にGP5000チューブレスを使っている方からコメントをもらったのですが、こんなことはあるはずがなく、シーラント不使用で何の問題も無く走れているとのこと。不良品じゃないですか…。

シーラント投入

さすがにここまで使って返品というのも面倒(もう一度装着したくない)なので、まずはシーラントを投入してシールを試みます。要するに『GP5000チューブレスレディ』だったということですな。

気持ち多めに40mlほど投入して、その後シーラントを行き渡らせます。再び6.0barまで空気圧を上げてみます。

驚きました。5分前まであれほど盛大に発生していた泡が、全く発生しなくなりました。シーラントの効果はすごいな。1時間ほど放置して様子を見ましたが、空気圧の低下はほぼなし。無事に装着が完了したと言って良いでしょう。今回は久々に苦労しました。

■リア編

そして1週間後。先週の苦労は忘れたのでリアに取り掛かります。

準備

まずは現在使用しているヴィットリアコルサを外します。ローター、スプロケも外します。

タイヤを準備します。フロントの時は重量を計測し忘れてしまったので、今回は計測してみます。700×25Cのカタログ値は295gですが、実測は307g。ちょっと重いですね。

1度目の装着

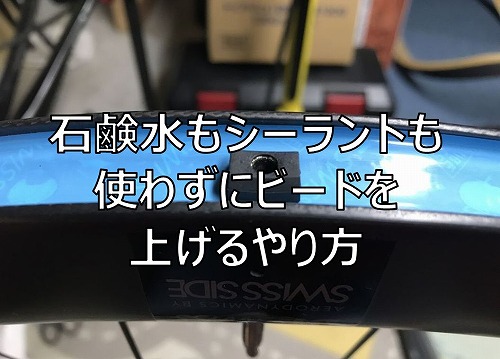

こちらのリアホイールは、ヴィットリア コルサの時にゆるゆるだったためチューブレステープを1周追加して巻いています。この辺りのチューブレステープを使った気密度の調整は、こちらの記事に詳しく書いています。この記事では『石鹸水も使わない』とか言いながら、早速石鹸水を使っていますね。GP5000TLは例外と言うことにして欲しいです。

無理だと思いますが、剥がすのが勿体ないのでまずはこの状態で装着を試してみましょう。

ちなみにテープの継ぎ目には、シーラントが浸み込んでいたりします。

はい、無理でした。フロントの時以上にはまりません。なんならチューブレステープを全部剥がしても良いくらいですが、ニップルホールは塞がないといけませんので1周分は必要です。

2度目のチャレンジ

後から追加で巻いたチューブレステープだけを剥がして、2度目の装着です。まずは片側のビードを入れます。この時点で既にタイヤレバーを使わないと無理です。

そしてもう片方。例の最後の部分では、この様にしてビードをはめていきます。普通は残りがこの程度になったら手で押し込めますが、ガッチガチでびくともしません。レバーがこの状態で写真を撮れるほどビードが固いです。

左側のレバーを必死で押さえつつ、1cm刻みで右側のレバーをスライドさせ、少しづつビードをはめていきます。↑の画像からだいぶ進みました(笑) 必死です。手が3本欲しい。

↑から少し頑張って、ようやく装着完了です。前回よりもコツが分かっているので作業はかなりスムーズに進みました。手間をかけさせやがって…。

IRCのタイヤレバーは神製品です。コイツが無いと無理でした。

ビードを上げる

続いてビードを上げる作業に移ります。サイドウォールからエア漏れしていないか確認する必要もありますので、石鹸水を塗りたくります。これをやるとホイールがピカピカになるのが嬉しいですね(笑)

はい、完了です。『パキン、パキン』と音がして1発でビードが上がりました。心配だったサイドウォールからのエア漏れも、今回はほぼ無し。画像の通り泡はほとんど発生していません。やはりフロントの方は不良品だったのか…。

インフレーターも買っておいて良かったです。『ドカン!』と一気にエアを送り込んだ方が、ビードは上がります。フロアポンプでじわじわ空気を入れてもダメでしたね。

シーラント投入

フロントの時に『シーラント不使用で乗ってますよ』というコメントをもらった方がいたのですが『もしかしてリアはシーラント不要でいけるのでは?』と思い、少し放置してみます。空気圧を計測してみると、エアが1時間で0.1barくらい抜けていきます。

3~4時間のライドなら問題無いですね。しかし10時間で1.0bar抜けてしまうと、ブルべでは少々厳しい。結局シーラントを投入することにします。

シーラントを投入後、エアを入れてみます。するとビードの継ぎ目から、少しですがシーラントの泡が漏れてきました。この個所からエアが漏れていたということですね。やはりシーラントは使用した方が良いですね。

これでリアも作業完了です。試行錯誤の連続だったフロントと比較すると、半分以下の時間で作業完了。

せっかく装着したので、タイヤの太さも計測しておきます。GP4000SⅡ時代は28mmくらいあった25Cですが、GP5000チューブレスは26.2mm。まぁ許容範囲でしょうか。

■実走してみます

苦労したので装着完了の喜びもひとしおです。早速走ってみます。

少しだけ感想を書きますと、最高です。GP5000のクリンチャーは、いかにも『転がり抵抗が小さい』という硬質な乗り味が好みではありませんでした。転がり抵抗が小さくても、路面が荒れていたら跳ねてしまうから結局進まないでしょう、と。なのでヴィットリアを使っていたのです。しかしその転がり抵抗の小さい、軽い走行感はそのまま、チューブレス化により硬質さだけが上手い具合に無くなって非常に走りやすい。驚きました。

ということで気に入りましたのでしばらくはGP5000チューブレスを使っていこうと思います。道具を揃えてコツさえ掴めば装着可能なので、おすすめです。一度は使ってみるべきタイヤ。

TLRに比べ装着のしにくさ、結局シーラントを入れるのであればTLに手を出すのは躊躇してしまいますね。

空気圧(荷重量)等も参考にしたいのでインプレも楽しみにしています。

TL(TLR)タイヤにおいて以下の仮説(個人的な感覚)には同意して頂けますでしょうか。

①(今回のように)タイヤをホイールに嵌めにくい。

②嵌めにくいタイヤはホイールに対しタイヤ径が比較的小さい。

③ビードは、ある程度外周方向に膨らむ(空気圧により伸ばされる)ことによって上がる。

④よって、嵌めにくいタイヤはビードが上がりにくい。(嵌めやすいタイヤは上がりやすい)

如何でしょうか?

読者さん

最初のコメント>そうなんです。これで性能が普通であれば全くお勧めしませんが、性能は最高レベルというのが悩ましいところです…。

2番目のコメント>④以外は同意です。嵌めやすいと密着度が下がるので空気が漏れて、これもビードが上がりません。以前の記事で書きましたが『手で何とか嵌められるレベル』というのがちょうど良いと考えています。

ホイールもタイヤも工業製品なのに極端に言えばロットによっても嵌めやすさがバラバラで、何とも職人技的な感覚が必要なところが男のロマンをくすぐると言いましょうか。。。傍から見たら大の大人がタイヤ相手に汗だくになって何やってんだ?と(笑)

昨今「フックレスリム」というのが出ているみたいですが、嵌めやすさ、上げやすさとは関係ないんでしょうかね。

読者さん

職人芸が必要な部分があるため、こんなブログが成り立っていたりショップの需要があると思います。一方で工業製品という点からは精度について改善の余地がありますが、マーケットの小ささからすると、これ以上の精度を求めると価格がかなり上がることが予想されるので、このままの状態が続くと思います。

以前シマノ社長のインタビューを見ましたが、自動車部品を(儲からないのに)製造する理由は『自転車の部品よりも1桁厳しい精度を求められるので、技術力が向上するから』ということでした。シマノは自転車業界では品質は高いですが、それでも自動車業界からすると精度の低い製品しか作っていないのです(必要以上に精度を高めても、売れる訳では無いですから当然の判断なのですが)。

それを鑑みると、フックレスリムも嵌めやすい訳ではないのだろうな、と思います。あれも本当の趣旨は軽量化(軽いと売れるから)とコスト削減(スペックが同じなら安い方が売れるから)だろうと思っております。

ZIPPのフックレスリムを使っていましたがあれは絶対と言いきれるレベルで人力じゃビードは上がりません!

コンプレッサーでギリギリのレベルです

ZIPPのフックレスでもダメなんですか。私がいま使っているENVEのENVE45よりもリム幅がありますから、ZIPPなら楽なのかと思っていました。やはりチューブレスは気軽に外したりするタイヤではないですよね。車のタイヤみたいなものだと思うようにしています。

なるほど、自動車(自動二輪)のホイールはチューブレス&フックレスなのになぜ自転車に広く展開できないのか、なんとなく理解できたような気がします。

外径、空気圧、ゴムの硬さ、厚みの違い等色々な要因があると思いますが、求められる「精度」でみるとまだ先の話なのか、到達できない領域なのかもしれませんね。

ありがとうございました。

私もGP5000TLをはめるのに苦労しました。最後のところをはめようとすると、横が外れていくんですよね。

方法1:シュワルベのタイヤレバーを使う(横が外れないようにロックできる)

方法2:結束バンドを使い(シュワルベのタイヤレバーが無い時、はめた部分左右を結束バンドでガチガチに固定してから、中央をタイヤレバーで上げる)

あと、シーラントは私も必要でした。前後とも。

匿名さん

シュワルベのレバーはクリップ機能がついているので便利そうですよね。今度使ってみたいと思います(当分はタイヤ交換せずに過ごしたいですが)。

結束バンドでもいけるんですね。

シーラントについては、不要という人もいるのですが必要と言う人の方が多そうですね。どちらにせよパンクした時のために必要と思いますから、入れてしまった方が良いですよね。

私もあまりにも嵌めにくくて、断念しました。こんなにきついとタイヤを外せないと思うのですがどうでしたか?チューブレスタイヤを嵌めれても、交換時外れなくてタイヤをカットしたことが2回あるので(IRC/パナレーサー)コンチTLをブルベで使うことを躊躇しています。タイヤを外したレポートをお待ちしています。

匿名さん

あの苦労を考えると、まだタイヤを外す気にはならないですね(笑)

でも、シーラントがどの程度残っているのか確認したいのと、シュワルベのタイヤレバーを買ったので試してみたい気持ちはあります。もう少し涼しくなったら外で作業出来ますので、お待ち下さい。

このタイヤとてもいいですよね。

あらゆるタイヤを素手で着脱をしてきましたが、なかなかの強敵でした。

なんとか素手で嵌めましたが。。。

ちなみに、IRCとグランプリ5000は空気保持層があるチューブレスなので、基本的にシーラントは不要です。私もシーラントは一度も使ったことがありません。

シーラントがないと空気抜けがある場合、リムかタイヤか何かに問題がありそうです。( シーラントが面倒でなければ入れるのも推奨されてるので全く問題ないですが)

良いブログをありがとうございました。

個人的にはタイヤはチューブラーが一番しなやかで楽かなと思います。イメージが悪いのか、とても少なくなってきましたが。。

前輪なんてセメントやテープがなくても外れませんし。超軽量に仕上がりますね。

はい、タイヤ自体はとても気に入りました。レースするならこれ一択、という感じではないでしょうか。

チューブレスなので私もシーラント不要を期待していたのですが、結局リムとの間から空気が漏れるのでシーラントが必要でした。

タイヤ自体にはシール層があって空気が抜けないですが、リムとの微妙な隙間はシール層とは関係無いですからね。。。

確かに乗り心地だけで言えばチューブラーが良いと思います。私はタイヤを1本持ち歩くのが億劫で、やめてしまいましたが…。

サイドからのエアー漏れは非チューブレス用のタイヤレバーを使用した為ビード部のタイヤゴムとシール層が傷付き、そこからエアーが入ってサイドに漏れたものと思います。(数年前にIRCの中の人に直接聞きました)チューブレスタイヤはビード部が命です。チューブレス用とはいえ取付時のタイヤレバーは最後の手段と考えたほうがよろしいかと。ビードをしっかりリムの溝に落としビード全周を潤滑すれば手で嵌められます。

匿名さん

ありがとうございます。なんと、シール層が傷ついたことでサイドからエア漏れするのですか。今回は全周に亘ってエア漏れしていましたが、一部が傷つくとそこからタイヤサイド全体にエアが入ってしまうということですね。次回は手にチャレンジしたいと思いますが、実は私は以前から手でタイヤをはめることが苦手なのです。恐らく握力が低いからでは?と思っています(握力って個人差がかなりあります)。やり方の下手さを握力のせいにしてはいけないですが、やれることはしっかりやって次回は臨みます。