【レビュー】iGS800のナビ機能が強化された上位機種 iGPSPORT 『BiNavi』

2025年3月に発売されたiGPSPORTの新製品『BiNavi』を買いましたのでレビューします。

前作であるiGS800で弱かったナビ機能が強化され、一般ユーザーには過剰だったランタイムは35hに短縮。iGS800との違いはその程度ですが、価格が26%も安くなっているというお買い得な機種です。

■総合評価

- iGS800の機能が強化され、本体が薄くなり、ランタイムが少し短くなったが、価格はiGS800から約26%(約14,000円)も安くなったという超お買い得機種

- 主にナビ機能の使い勝手が向上

- 基本的な機能はほぼiGS800と同じ

iGSxxxというこれまでのネーミングルールから逸脱しているため路線を変えた製品と思われがちですが、iGS800の上位機種です。詳しくは後述します。

開封&ファーストインプレッション動画も作成しています。

■購入動機

iGPSPORTのサイコンにおけるこれまでの最上位機種は『iGS800』。ハード・ソフトとも完成度の高い製品ですが、唯一の弱点がナビ。特に内蔵地図が見づらかったのですが、ナビを改善してきたということで即購入。

2025/03/21に発表され、3/22にはAmazonで購入が可能な状態でした。午前中にオーダーするとその日の夜に届くというので半信半疑でオーダーしたところ、本当に3/22の夜に届きました。

ちなみに3/21には、他に『VS1800S』というVS1800を改良したライト、『SR mini』というレーダーテールライトも同時に発表されました。

■製品概要

スペック

まずは基本スペックの一覧です。

- 画面サイズ:3.5インチ(320×480)

- 本体サイズ:101×60×14.5mm

- 重量:103g(実測103g)

- 価格:39,930円

- メモリ:32GB

- ランタイム:35時間以上

- バッテリー容量:1,250mAh

- 防水規格:IPX7

- 最大表示項目数:12

- インターフェイス:USB Type-C

2025年6月に、本体カラーがシルバーのバージョンが発売されました。

iGS800とのスペック比較

続いて、質問をいただくことの多いiGS800との比較です。ランタイムを除いた基本的なスペックでは一緒です。その他の違いは以下の通りで、スペックアップしている点も多いことが分かります。

| BiNavi | iGS800 | |

| 価格 | 39,930円 | 53,900円 |

| 公称重量 | 103g | 110g |

| 実測重量 | 103g | 107g |

| サイズ(mm) | 101×60×14.5 | 99×60×16.5 |

| ランタイム(lm) | 35h以上 | 50h以上 |

| バッテリー容量 | 1,250mAh | 2,050mAh |

| 防水等級 | IPX7 | IPX7 |

| 画面サイズ | 3.5インチ | 3.5インチ |

| 画素数 | 320×480 | 320×480 |

| GPS | デュアルバンド、FullGNSS | デュアルバンド、FullGNSS |

| メモリ | 32GB | 32GB |

| 本体側マウント | 樹脂 | アルミ |

| wifi対応 | 非対応 | 対応 |

| 深部体温計 | 対応 | 非対応 |

| 上部ステータスバー | 対応 | 非対応 |

スペックが非常に似通っていることが分かると思いますが、iGPSPORTのサイトではBiNaviは『ナビゲーションサイクルコンピューター』、iGS800他は『スマートGPSサイクルコンピューター』という別カテゴリの製品となっています。

恐らくですが、iGPSPORTとしてはiGS800との競合を避けるため別ジャンルの製品として売りたいという考えがあるのではないでしょうか。しかし使えば使うほど、BiNaviの実態は『iGS800の上位機種』という感想しかありません。

バッテリーのランタイムだけはiGS800の方が長いので、一概に上位機種とも言えない点が話をややこしくしているのですが…。

とはいえ主要な機能でスペックダウンしているのはランタイムくらい。iGPSPORTで良くある『既存機種から性能を上げつつ、価格は下げた新機種をリリース』という製品戦略と認識しています。

巷の認識である『ナビに特化した代わりにサイコン機能を簡易化し、価格も安くした』という製品では無い、というのは強調しておきたいと思います。『iGS800が機能強化されたのに価格は約26%も安くなった』機種です。

開封の儀(パッケージと同梱品)

パッケージと同梱品の紹介です。パッケージはこちら。iGS800と同じ大きさのパッケージです。フルームがアピールされていたiGS800と異なってナビ画面が強調されており、製品の性格が分かります。

パッケージ裏側には製品特徴が列記されています。

スリーブを外すとホワイトパッケージ的な本体が出てきます。

同梱品は以下の通り。左からシリコンケース&液晶保護シート、USB Type-Cケーブル、Garmin互換マウント、クイックマスタートニュアルです。iGPSPORTのサイコンはBiNaviに限らずシリコンケースと液晶保護シートがデフォルトで付属している機種が多いので、非常に評価できる点です。

実測重量

実測重量は公称103gに対して103gでした。前述のとおり、iGS800の重量は実測107gです。

※液晶保護フィルムは貼っていません

外観

本体サイズもほぼ同一のため外観はiGS800と区別がつきませんが、BiNaviはバッテリー容量が減少した分だけ2mm薄くなっています。ベゼルの狭さはiGS800と同等で、この点は非常に優れています。

裏側です。iGS800ではマウントがアルミでしたが、BiNaviでは樹脂に戻っています。

左サイドに電源ボタン。

右サイドに決定ボタンと上下選択ボタン。

下側にはラップボタンとライド開始ボタン。充電ポートはUSB Type-Cです。

■レビュー

基本的な機能について

BiNaviはナビ機能の強化が強調されていますが、iGS800と同等の機能を持つ高機能サイコンでもあります。iGS800で実現した新機能は一通り実装されています。主な機能を以下に紹介します。

デュアルバンドGPS

GPS(正確にはGNSSですが)がデュアルバンドと呼ばれる2周波数帯の電波受信に対応しており、精度が向上しています。GarminではEdge1040から対応している機能です。

自動リルート機能

ルートナビゲーションの実行時、ルートを外れた場合に本来のルートまでの復帰ルートを表示してくれる機能です。

ウィジェット方式のインターフェイス

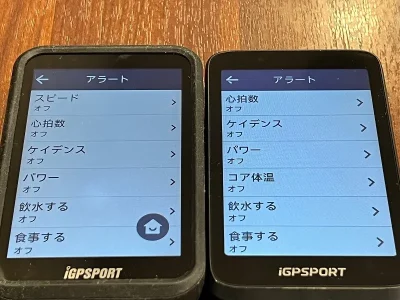

トップ画面については、『カラーカード』と呼ぶメニュー別のウィジェットが縦に並ぶ方式です(画像は、右がBiNavi)。

BiNaviでは更に進化して、スマホ風のアイコンが並ぶインターフェイスも選択可能になりました。

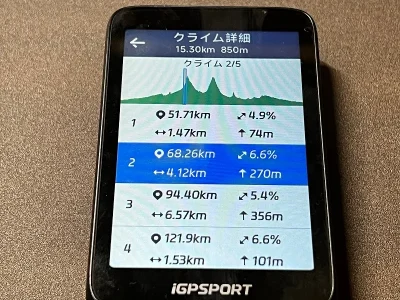

iClimb

今ではすっかり一般的となった、GarminでいうところのClimbProです。事前に作成したルートを表示させている場合、ルート上に含まれる登りを検出してプロファイルや進捗状況を表示してくれます。

登りの検出条件は斜度3%以上、距離500m以上となっています。iGS800と比べるとiClimb機能が進化しており、詳細は後述します。

登録した位置による自動ラップ機能

サーキットエンデューロなどで需要のある『登録した位置を通過した場合に自動でラップを切る』機能に対応しています。この機能を使うときは、GPS精度を最大にしておきましょう。

本機能を使うには、まずは以下の手順で位置による自動ラップ機能を有効にします。

- 本体で操作する場合:ライドモードの編集⇒編集するライドモードを選択⇒自動機能⇒自動ラップ⇒モード⇒『位置』を選択

- アプリで操作する場合:ライドモード⇒自動機能⇒自動ラップを『位置』に

ラップを切る位置の登録ですが、スタートボタンを押したポイントが登録されます。完全にエンデューロレースを想定していますね。ポイントを変更したい場合はラップボタンを長押しします。

ステータス表示機能

トレーニングの状況に応じて『運動ステータス』『フィットネスレベル』『回復状況』を提案してくれるようになりました。iGS800では注目の新機能でしたが、BiNaviでも使えます。

タッチパネル

iGS800から実装されたタッチパネル。BiNaviも対応しています。Edge1040が10万円した時代にスムースに動作する3.5インチの大画面タッチパネルでiGS800は5万円台の価格を実現しており、発売当時は驚きましたがもはや普通になってしまいました。BiNaviは更に価格が下がって4万円ですからね。

表示項目数の増加

こちらもiGS800と同じく、最大で12項目の表示に対応しています。私は一番上にDi2のシフトポジションを2コマ使って表示させているため11項目ですが、12項目まで対応しています。

ナビについて

肝心のナビに関する機能の紹介です。先ほど紹介したとおり、デュアルバンドに対応するなどGPS精度については問題がありません。ここではBiNaviから実装された新機能を主に紹介します。

ハイコントラストモードの追加

道を識別しづらかった従来のマップですが、『カラフル』というモードが追加され、見やすくなりました。右がBiNavi、左がiGS800です。主要な道路が強調され、公園なども表示されるようになりました。

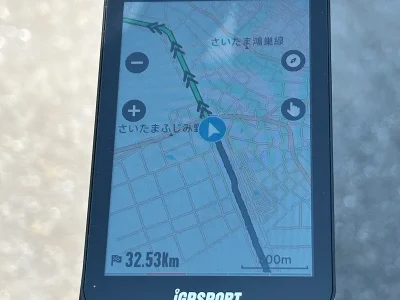

こちらは先日走った定峰200での様子。下がBiNaviで、ナビゲーション実行中です。上はiGS800でナビはさせていません。地図の情報量がかなり異なることが分かります。

こちらは左からiGS800、BiNavi、Edge1040と3台を並べたところ。BiNaviも頑張ってはいますが、やはりEdge1040のマップはメリハリが効いていて見やすい。走行中に視線をナビに向ける時間は最小限にする必要がありますが、より直感的に理解できるのはEdge1040だと思います。

ルート解析精度の向上

ナビゲーション中にガイドを出す設定をONにしていると右左折の矢印が出ますが、解析精度の向上によりコーナーの鋭角や鈍角を識別するようになりました。

同じ交差点に接近した場合のBiNaviとiGS800の表示の比較です。BiNaviはこの先の交差点が鋭角に右折することを表示してくれます。曲がるべき交差点の識別に役立ちますね。

同じ場所でiGS800の表示はこちら。右折するよ、ということは分かります。一般的ですね。

ちなみに鈍角の交差点ではこのようになります。

マップとの同時表示項目の増加

マップと同時に表示可能な項目数が、iGS800での2項目から最大6項目に増えました。

※2025年6月のアップデートにより、iGS800も6項目まで表示可能となりました。

キャノボやヒルクラにおいて、サイコンの他にナビも必要、しかし軽量化のために1台にしたいというニーズがあるのですが、それに応える仕様だと思います。これは刺さる人がいるはずです。

iClimbとマップの同時表示

先ほどのマップとの同時表示項目の増加と類似の機能追加ですが、BiNaviでは画面を上下に2分割してナビとiClimbを同時表示することが可能となりました。

iGS800ではこんな感じでiClimb専用画面になってしまう(上側がiGS800)ので、登りの途中に右左折の可能性があるとiClimbは諦めて、ナビ画面を表示する必要があったのですよね。

ルート全体が表示されるように

ルート解析の性能がiGS800と比較して向上し、ルート全体が表示されるようになりました。例えばこちらがBiNavi。すぐ近くを復路のルートが通っていますが、しっかり表示されています。

同じ位置でのiGS800の表示です。同じルートをナビさせているのですが、復路のルートは全く表示されていません。

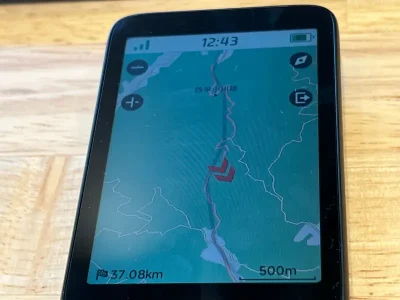

ただし、解析に要する時間を短縮するためかBiNaviでも全行程が詳細に表示されるわけではありません。例えばこちらは先日走った定峰200のルートですが、後半の松郷峠はポイントが間引きされて直線的なルートになっています。

実際に現場に到着すると詳細に表示されますので、この峠では特に不都合はありませんでした。

この峠では、と書いたのは別の場面では不都合があったからです。例えばこちらは同じく定峰200のルート。スタートから30kmほどは往路/復路とも同じルートを通るのですが、画面には何故か別のルートが表示されています。

前述の通り、後半のルートはポイントが間引きされて直線的に表示されるためこのような表示になっていることが原因です。しかし復路も同じルートを走るはずなのに、別ルートが表示されていたため少々困惑しました。

とりあえずガイド矢印の通りに進めば良いのですが、この仕様を知らないと戸惑う人もいると思います。具体的に何km先まで詳細に表示されているのか?ですが、約25km先までは詳細に表示されていました。

ちなみにBiNaviの初期ファームはv1.04でしたが現在はv1.09。v1.04では25km以上先はグレーのラインになっており、更に分かりづらい状態でした。

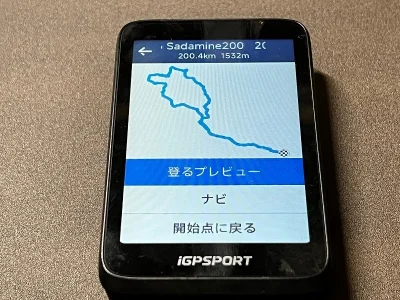

登るプレビュー

コースを読み込んでナビを実行する時に、iClimbで認識された登りを事前に確認できる機能です。新機能ではなくiGS800からあった機能です。

オフラインルート

トップ画面のウィジェット『オフラインルート』を使うと、アプリに保存した特定のポイントまでのルートを引いてくれる機能です。

この機能を使うには、予めBiNaviとアプリを接続し、設定画面に入ります。使うメニューは『位置ポイント管理』です。

この画面上で任意のポイントを指定して、名称を付けて保存します。すると、先ほどの『オフラインルート』から保存したポイントを呼び出して、すぐにナビをさせることが可能です。

先ほどのアプリ画面の『位置ポイント管理』の隣に『ワンクリックナビゲーション』というメニューがありましたが、こちらも同様の機能です。商品説明では『ワンタップナビ』と呼ばれています。

こちらはアプリ上で予め保存したポイントまでルートを引き、その後にデバイスに転送するという手順をとります(iGS800から実装済み)。

iGS800との違い

ナビ以外でのiGS800との違いを紹介します。画像は全て右側がBiNaviです。まずは本体のみでwifi接続し、ログをアップロードする機能は削除されました。

画面上部に常時表示されるステータスバーが追加されました。

ステータスバーとはこれのことですね(画像右がBiNavi)。時刻とバッテリー残量(%表記)、GPSの受信強度が常時表示されます。これまで現在時刻のために1コマ使っていましたが、他の項目に使えるように。

最近流行りの深部体温計との通信が可能になっています。

※2025年6月のアップデートで、iGS800も深部体温計に対応しました

サイコン画面(ページフィールド)に表示可能な項目も、体温だけでこれだけあります。

メジャーな製品である『CORE』のサイトを見ると、対応機器のブランドにはGARMINやwahoo、Suuntoが記載されていますがiGPSPORTはありません…。最近の夏は深部体温を計測しないとすぐに熱中症になりかねないので、私も『CORE』を買おうと思っていました。買ったら接続が可能かどうか、試してみたいと思います。

カラーカードの表示も差があります。こちらに関してはiGS800の方が詳細な情報が表示されていますね。

またナビ実行時の初回コース解析速度は、確かにBiNaviの方が速かったです。同じコースを同時に実行しようとしたところ、BiNaviの方が先に表示されました(画像は下がBiNavi)。

ちなみにiGPSPORTのサイトには『1,000kmのコースを1秒で計画完了』とありますが、今回のような初回の解析のことではありません。1,000kmの場合、『初回のルート解析は15秒』と記載がありますので、それなりに時間がかかります。

その他のBiNaviからの新機能

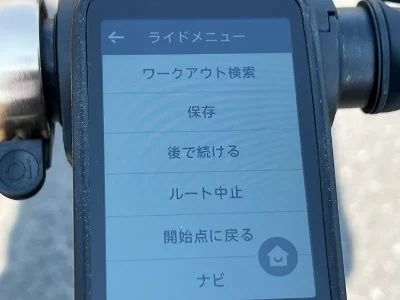

『後で続ける』機能

ライドの記録中にこの機能を使うと、ライドログが一時的に保存され、電源を切ってもログが消えず、電源の再投入後にロギングが自動再開されるという便利な機能です。

流れを紹介します。まずは普通にライド開始。

右上の機能ボタンでメニューを呼び出し、『後で続ける』を選択。タップすると、トップ画面に戻ります。

『一時的に保存された』等のメッセージは特にないので不安になりますが、容赦なく電源を切ります。メモリに保存されている様子。

再び電源を入れると、このようなメッセージが自動で表示されます。サイコン画面を撮影し忘れたのですが、しっかりと直前の状態から再開しています。

『スリープ機能と一体何が違うのだ』と思いますが、スリープだと何かの拍子に起動していることがあります。仮眠時などは電源を切っておいた方が確実に節電できますから、600km以上の距離では役立ちそうです。

グループライディング

マップ画面に仲間の位置を表示可能な機能です。執筆時点では実装されていないため詳細不明ですが、iGPSPORTのサイトには2025年4月リリースと記載があります。恐らくBiNaviを使用しているユーザー同士でのみ使用可能な機能と思われます。

GarminでもEdge1050に実装されている機能ですね。

ランタイムについて

肝心のランタイムです。今回は、『定峰200』という200kmのブルべで使用しました。

7時スタートだったため、7時からナビを開始。スタート時点のバッテリー残量は100%。200kmのコースをナビさせながら、センサーも3つ接続した状態で200kmを走りました。

約11時間後(18:00)にゴールし、ゴールの手続きをして雑談をして、車を停めてある4km先のタイムズまで移動、そこでようやく電源OFF。

時刻は18:51でバッテリー残量は61%でした。17~18時の1時間はバックライトを10%の明るさで使用しています。

結果としては、11h50mで39%の減少でした。12時間で約40%減少したとすると、6時間で約20%。今回の条件であればランタイムは30hということになります。

公称では『最大35hのランタイム』とのことですので、ナビ実行/センサー接続/バックライト点灯して約30h(推定)というのは概ね公称通りと言えるのではないでしょうか。

■まとめ

2025年3月に発売されたiGPSPORTの『ナビゲーションサイクルコンピューター』です。

世間ではナビに特化したサイコンと認識されているショップなどもあるようですが、実際はiGS800のサイコン機能もナビ機能も向上した上位機種です。ランタイムが短いことを除けば現時点での最上位機種と言えるでしょう。

それでいて価格は4万円を切っており、非常にお買い得な機種となっています。iGS800のランタイムは約50hですから、これが必要無いという人は、買うならBiNaviの一択だと思います。

個人的にはEdge1040/1050には及ばないものの(価格が異なるので仕方がないが…)地図がかなり見やすくなっていること、UIが改善されていること、本体が2mm薄くなっていることが気に入っているポイントです。

相変わらずiGPSPORTは、前作を機能面で上回り価格も下げてくるという、G社の逆張りな商品展開を行っています。ユーザーとしては嬉しいですが、もっと商品単価を上げなくて大丈夫なのかと心配になります。

サイコン機能については現時点で完成の域にありますので、あとはコストをかけてでも地図を見やすくしてもらえれば(2〜3万なら払います)、かなりの完成度になると思います。

『BiNaviはナビに特化しているのか、しかしサイコン機能がiGS800より劣るのは嫌だな』など迷っている方は、その心配はありませんのでBiNaviを買われるとよろしいと思います。

ていねいな説明参考にさせてもらいます。

先日購入しました。記載の

「登録した位置による自動ラップ機能」

の設定がどこを探しても見つかりません。ご指導お願いします。

営繕課の係長さん

手順は以下の通りです。

※当初コメントした内容が古い内容でした。大変申し訳ありません。

1.自動機能の設定

アプリと本体のどちらからでも設定可能ですが、簡単なのはアプリです。

・アプリの場合

アプリを開き、『ライドモード』⇒『自動機能』をタップ。『自動ラップ』というメニューがあるので『位置』を選択。

・本体の場合

スタートボタンを押し、サイコン画面を呼び出す。右上ボタンを押してメニュー画面を開き『ライドモード』を選択。任意のライドモードを選択。『自動機能』⇒『自動ラップ』⇒『モード』⇒『位置』を選択。

2.ラップ位置の登録

ラップを切る位置は、ライド開始のスタートボタンを押した場所となります。位置を変更したい場合は、ラップボタンを長押しすると新たな位置に更新されます。一か所しか登録できないということになります。

宜しくお願いします。