【レビュー】リニューアルしたiGPSPORTのライト『VS1800S』

2025年3月にiGPSPORTから発売されたスマートライト『VS1800S』のレビューです。

2024年6月に発売された『VS1800』の改良版です。製品名の通り最大ルーメン数は1,800lm。VS1800⇒VS1800Sの主な変更点は、ブラケットが他製品と同じくゴムバンドタイプのGarminマウントに変更された点です。

参考までに、VS1800のレビューはこちらです。

ちなみに前作のVS1800もまだiGPSPORTのサイトに掲載されており、Amazonなどでも購入可能です。主な違いはマウントのみですから、旧型のマウントが必要な方はどうぞ。

■製品概要

主要スペック

主なスペックは以下の通りです。

- 価格:12,870円(税込)

- 明るさ:最大1,800lm

- 重量:194g(実測205g)

- 本体材質:アルミニウム合金

- 本体サイズ:110×44×29(長さ/幅/高さ)

- 使用温度範囲:-10~50度

- 防水等級:IPX7

- バッテリー容量:6,700mAh

- ロービームのランタイム:300lm/11h、450lm/6.5h、900lm/4h

- ハイビームのランタイム:600lm/5h、900lm/4h、1,800lm/3h

- 通信規格:Bluetooth

- 充電ポート規格:USB Type-C

VS1800からの変更点について

前作であるVS1800からの変更点は以下の通り。

- 価格:14,960円⇒14,300円(税込)

- 防水等級:IPX6⇒IPX7

- 実測重量:195g⇒205g

- マウント方式:キャットアイタイプ⇒Garmin互換かつ上下反転可能タイプ

最も大きな変更は、マウントの変更です。iGPSPORTの他のライトと同様に、ゴムバンドの着脱式Garmin互換タイプに変更されました。

また防水等級がIPX6からIPX7に変更されています。IPX7の定義は『水中に沈めても大丈夫』、IPX6の定義は『強い直接噴流でも有害な影響を受けない』ですので、雨の中を時速30km/hで走る自転車乗りにとってはIPX6の方が実用的。

構造は変わっていないように見えるのですが、何故防水等級が変わったのか?は疑問が残ります。ちなみにiGPSPORTの他のライトは、全てIPX6なのです。

スペック比較

兄弟モデルとなるVS1200SおよびVS800Sとのスペック比較表です。

| VS1800S | VS1200S | VS800S | |

| 価格(税込) | 14,300円 | 10,450円 | 7,920円 |

| 公称重量 | 194g | 160g | 160g |

| 実測重量 | 205g | - | 167g |

| サイズ(mm) | 110×44×29 | 108×31×29 | 108×31×29 |

| ランタイム(lm) | 別途参照 | 1200:3h、600:4h、300:10h | 800:5h、400:7h、200:10h |

| バッテリー容量 | 6,700mAh | 4,000mAh | 4,000mAh |

| 防水等級 | IPX7 | IPX6 | IPX6 |

| 搭載センサー | 加速度、環境光 | 加速度、環境光 | 加速度 |

| 充電ポート | Type-C | Type-C | Type-C |

| 通信規格 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |

| 使用温度範囲 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |

| マウント | Garmin互換 | Garmin互換 | Garmin互換 |

| 基本の使用形態 | 上置き/下吊り | 上置き/下吊り | 上置き/下吊り |

VS1200SとVS800Sは筐体が同じなので、バッテリー容量も同じ。VS1800Sは本体を大型化してバッテリーも大容量化したモデルです。こうして並べてみると、VS1200SとVS800Sは同じ電池容量なのに、ローモードのランタイムはどちらも10時間、しかし明るさは300lmと200lmで1.5倍も異なっているのが気になりますね…。

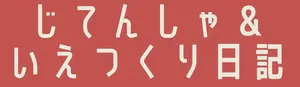

パッケージと同梱品

パッケージはこちら。iGPSPORT共通の白基調パッケージです。マウントは取り外し可能なタイプになっているのですが、パッケージ画像にはマウントが映っていません。

同梱品は以下の通り。

- ハンドル側マウント&シム

- GoPro対応アダプター&ネジ

- USB Type-C対応充電ケーブル

- アーレンキー(2.5、3、4mm)

- 説明書、検査合格証

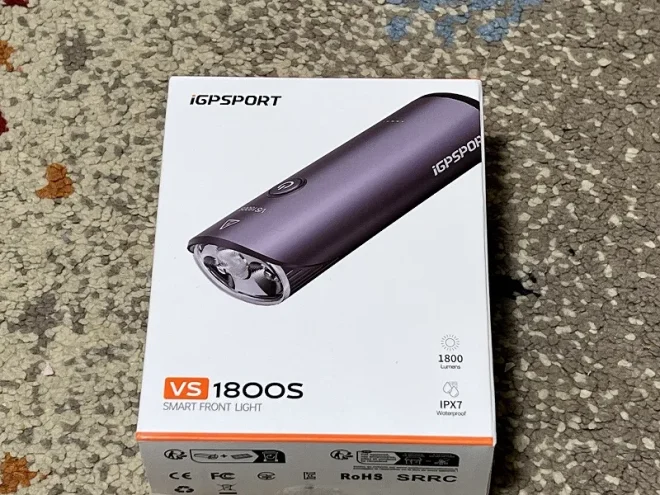

外観と実測重量

外観です。シンプルな本体に、VS800Sなどと同様の着脱可能なゴムバンド式マウントが装着されています。

実測重量は192gでした。公称重量は194gですからほぼ公称通り。

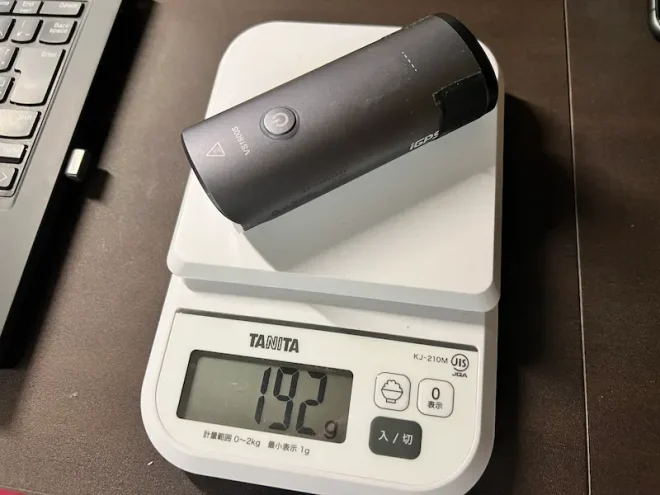

ゴムバンドの重量は13gでした。合計で205gですね。

VS1800との違いは以下のとおりマウントの違いです。ちなみに旧型のVS1800には台座を固定するためのネジ穴がありますが、穴は外装を貫通していないため防水性への悪影響はありません。

その他の違いは見当たらないのですが、なぜ防水等級が異なっているのか分かりませんね…。

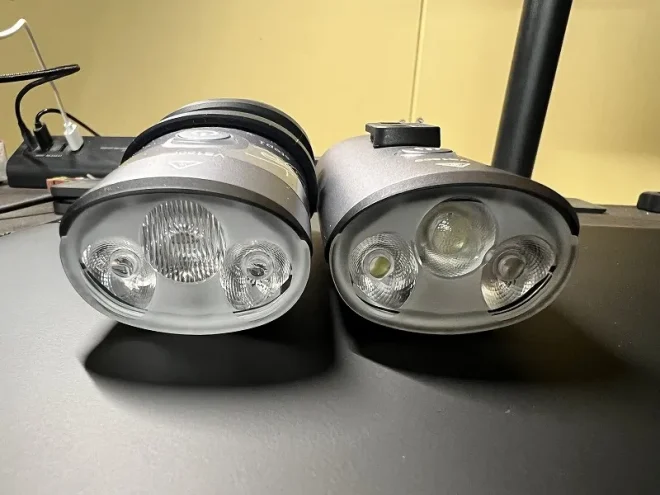

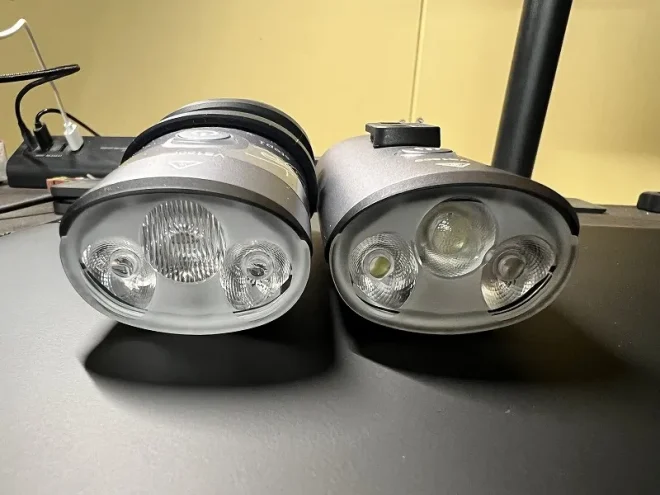

レンズです。VS1800シリーズはロービーム(2灯)とハイビームで構成されています。VS1800と比べると、ハイビームのレンズ加工が異なっています。

VS1800Sは上下方向への拡散を抑制しながら、より左右方向に拡散するような加工がなされています。

本体にシールが貼り付けされていますが、これはSシリーズになって導入された安全性を高めるためのアクティベーション機能の解説シールです。

購入後、初めてライトを点灯するには、充電ポートにケーブルを挿して充電をすることが必要です。充電を開始すると電源ボタンのロックが解除され、ようやくライトの点灯が可能になるという仕組みです。これは非常に良い仕組みだと思います。

充電ポートは今さら紹介するまでもなくUSB Type-Cです。パッキンは一見貧弱に見えますが意外と堅牢で、VS1800では何度か(DNFしたくなるような状況の)雨ブルべを走りましたが、今のところ問題なく作動しています。

後端部に充電ポート他、各種情報が記載されています。入力は5V-2Aとのこと。技適のマークはパッケージに記載されています。

マウントはGarmin互換です。着脱可能なので上下を反転させることが出来ます。本体裏側には放熱性を向上させるためであろう、スリットが入っています。

アプリからの設定について

iGPSPORTの製品はアプリと接続すると、非常に多くの機能を使うことが出来るようになります。ここではアプリと接続した際のメニューを紹介します。

まずはVS1800Sの電源を入れた後にiGPSPORTアプリを立ち上げ、スマホとライトを接続します。その後、接続しているデバイス一覧からVS1800Sを選択し、選択後のTOP画面がこちらです。

バッテリー残量と想定ランタイム、現在のライトモードの他、モードや光量の調節ウィジェットなどが配置されています。↑の画像ではロービームで点灯している最中なのですが、ライト点灯中では『ライトモード』のメニューにアクセスせずとも、ウィジェットから『低/中/高輝度』が調節可能です。

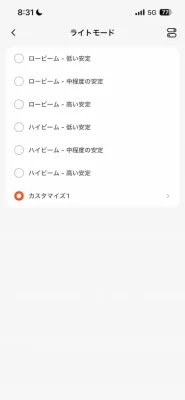

『ライトモード』の設定画面は以下の通り。右上のトグルスイッチマークをタップすると、ライトモードの編集画面に遷移します。

ライトモードの編集画面はこちら。フラッシュが追加可能なほか、カスタマイズモードも全部で3つ設定可能です。

ライトOFFというモードがありませんが、カスタマイズでロービームもハイビームも輝度0%にするとライトOFFのモードを作ることが出来ます。デフォルトでライトOFFが無くとも、サイコンの電源OFFと連動したり、オートスリープもありますので、必要性は薄れていると思います。

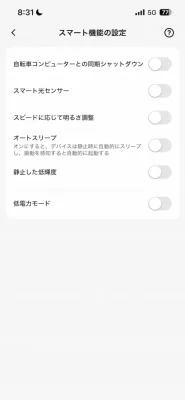

スマート機能の一覧です。色々ありすぎて使いこなせないほどです。全てをONにするとすぐにライトがOFFになったり暗くなったりしますので、必要なものを見極めてONにしましょう笑

■レビュー

取り付けについて

前述の通り、取り付けはGarmin互換マウントを用いて行います。マウントは2種類付属しておりますが、取り付けの際はいずれもこの大きな本体を90度回転するためのスペースが必要となります。

そのため取り付けの順番や、他のサイコン、ライトと干渉しないための配置に工夫が必要となります。ブルべなどで複数のライト、サイコンを装着する際は、必ず事前にテストしておきましょう。

ちなみに私はGoPro互換マウントを使用して、アウトフロントマウントの下に吊り下げ運用しています。アウトフロントマウントが重量でお辞儀することもないですし、この場所なら90度回転もやりやすいので。

この運用の欠点は、GoProアダプター側が振動による劣化などで割れるトラブルが発生すること。この運用を採用する際は定期的なアダプターの交換が必要になりますが、純正のアダプター単体では販売していないため、この辺りの製品を調達することになると思われます。

デメリットもあるのですが、これだけの照射範囲を持つライトがハンドルの中央前方という一等地に設置されているというのは、デメリットを上回るメリットがありますね。

配光について

配光です。本製品は、下側2灯(ロービーム)と上側1灯(ハイビーム)を別々にコントロールすることが可能です。そのため状況により使い分けることが重要になってきます。と言いますか、ほとんどの状況はロービームだけで十分です。

もう一度、レンズの画像を載せておきます。左がVS1800Sで、ハイビームが左右への拡散を意図した加工となっていることが特徴です。

こちらの画像は、ロービームとハイビームの照射範囲を撮影したもの。3枚並んでいますが、左からロービームのみ⇒ハイビームのみ⇒ハイ&ロービーム、となっています。

出力はいずれもカスタムモードで10%にしており、ハイビーム(1灯)とロービーム(2灯)という違いがありますが、同じ10%であれば同じ明るさです。

ロービームは2灯ありますので若干左右に広いですね。画像中央のハイビームは、若干前方が広く照射されていることが分かります。右のハイ&ローは、明るさもアップしている他、照射範囲も広くなっています。スペック的には、ハイビームは180m前方まで照らす能力があるとのこと。

街灯の無い林道などを走る際は、3灯の照射範囲の広さが非常に有難いです。1灯の他のライトとは比べ物になりません。iGPSPORTのVS1200Sなどは最大で1,200lm出るわけですが、1灯で1,200lmよりも、3灯で600lmくらいの方が実用性は上です。

ちなみに↑の画像はGWに走ったブルべ『会津若松600』での磐越東線沿いの県道41号ですが、ここも街灯皆無の真っ暗闇でしたので、VS1800Sが非常に役に立ちました。

ランタイムについて

ランタイムです。まず公称のスペックは以下となっています。ハイビームのみの運用も可能ですが、恐らくロービームのみの場合と同様と思われます。

- ロービーム/低輝度(300lm):11h

- ロービーム/中輝度(450lm):6.5h

- ロービーム/高輝度(900lm):4h

- ロー&ハイ併用/低輝度(600lm):5h

- ロー&ハイ併用/中輝度(900lm):4h

- ロー&ハイ併用/高輝度(1,800lm):3h

スペックを見ると、明るさとランタイムに一定の相関関係がありません。特に高輝度の場合の効率の良さが際立っています。普通に考えると熱による損失で高輝度は効率が悪化しそうなものです。

ということでランタイムを実測しました。計測方法について、今まではひたすらライトに貼り付いて、30分おきにアプリからバッテリー残量を確認するというブラックな手法で行っていましたが、morou家も今回からオートロガー機能付き照度計を導入しました。

結局導入することになるのであれば、最初から導入しておけば良かったのに…というパターンの典型ですね…。自転車機材にも通ずるものがあります。またロガーの導入により、ランタイムに加えて照度の低下度合も測定が可能になりました。

今回はランタイムの測定が主旨ですので、モードについては主に使うであろうロービームの、低(300lm)/中(450lm)/高(900lm)で測定しました。我が家は床下が全て倉庫になっているという特殊な構造なので、週末にライトとロガーをセットして放置して測定(定期的に確認はする)するという方式で測定しました。倉庫には私以外入りません。またいずれも3回計測して、同様の結果が出たことを確認しています。

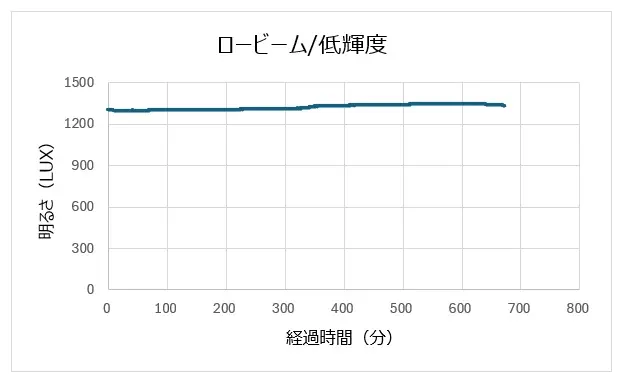

まずはロービームの低輝度から。公称では11hですが、690分点灯しました。11.5hと優秀です。

グラフのy軸が明るさとなっていますが、明るさはライトと受光部の距離や角度により簡単に変動しますので、参考値として考えてください。

低輝度の特徴としては、最後まで一定の輝度を維持しているほか、終盤にかけて肉眼では分からない程度にじわじわと明るくなっている点です。

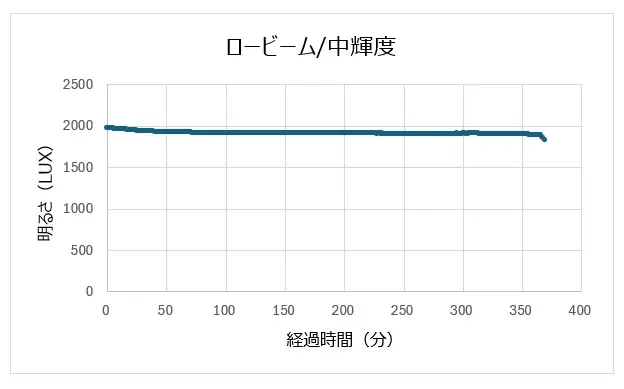

次にロービームの中輝度。公称では6.5hですが、369分点灯しました。ほぼ6.0hで、公称より若干短いですが、450lmで6.0h持続すれば十分か。

特徴としては、概ね一定輝度を維持しているので実用性は十二分。低輝度とは逆にじりじりと輝度が低下しており、最後の5分くらいでやや光量の低下が見られます。まぁ、実用には影響がありませんね。

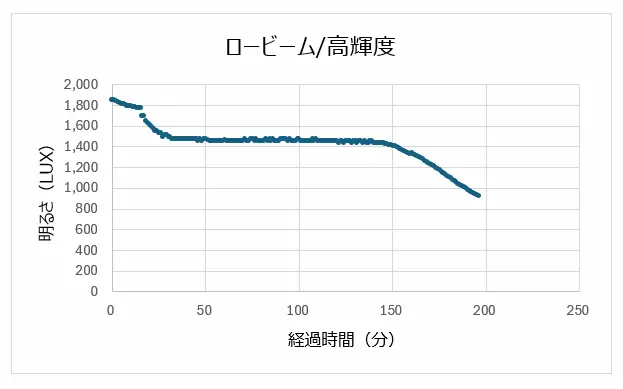

最後にロービームの高輝度。公称では4hですが、196分点灯しました。ほぼ3.5hで、中輝度と同様に公称よりも若干短い結果となりました。

特徴としては、最初の30分で光量が2割ほど低下。その後は150分付近まで維持されますが、最後の46分間は光量の低下が始まり、最終的には3割ほど暗くなっています。高輝度の場合のみこのような特性になるのは少し意外です。

ブルべで実際に使用したランタイムは以下の通り。2025年11月に参加した『朝霧高原300』では、16:30にライトを点灯。輝度はカスタマイズモードで10%に設定しましたので、約180lmです。ゴールは22:06でしたから、点灯時間は約5時間半。

5.5時間で27%減少しましたので、ランタイムはざっくり20.4時間です。他のモードの効率と比較すると、概ねスペック通りかと思われます。重量200gのライトが200lm弱の明るさで20時間持続するのであれば、これはもう文句のつけようが無いと言いえるのではないでしょうか。

防水性について

本製品は前述の通り、2025年のGWに走った『会津若松600』で使いました。このブルべは事前の予報に反して中盤から終盤まで大雨に降られました。

都合10時間ほどは雨の中を走行していたはずですが、走行中はもちろん、その後も2回ブルべを走って問題なく使えています。雨による電子回路への影響は当日よりも後日に出てくるので、半年経過して問題ないということは、ブルべでも使える防水性能を有していると思われます。

■まとめ

iGPSPORTらしく豊富な自動機能を備えているほか、6,700mAhという大容量バッテリーを活かした長時間のランタイム、3灯LEDという照射範囲の広さを誇ります。

大型であることが唯一のデメリットですが、ブルべなどのロングライドではランタイムの長さが他に代えがたいメリットになります。

他のiGPSPORTのライトと同じくカスタマイズモードによる輝度の調節も可能ですし、アプリから簡単に設定を変更できることも魅力の1つ。他にもiGPSPORTの製品を使っていれば、全てiGPSPORTアプリで管理できることも大きなメリット。

街乗りがメインという方は本製品ほどのスペックは不要と思いますが、ランタイムの長さによる充電回数が減るメリットも見逃せません。

ブルべなどのハードなライドには唯一無二の製品と感じますし、そうでないユーザーにもメリットがあるという良く出来た製品です。iGPSPORT製品の中では高額ですが、それでも十分に安価と言えるレベルですので、気になる方は1つ購入しておいて損はないでしょう。

スペースの都合などでスライド方式のマウントが良い…という方は、まだ販売している(2025年11月現在)VS1800が良いでしょう。