フックレスリムとは何なのか?メリットとデメリットをまとめてみる

次に購入するホイールのことを調べていると、フックレスのリムが気になってきました。購入候補にする以上は調べたうえで購入する必要がありますので、そのメリットとデメリットについてまとめてみます。

前回の話はこちらです。

2020/12/10追記:結局、フックレスリムのENVE45を買いました。

■フックレスとは

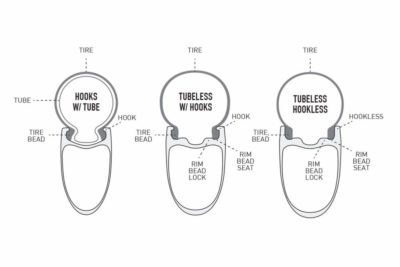

そもそもフックレスとは、現在のリムの定番形状であるビードフックが無いリムのことです。下記の図はENVEによるフックレスの模式図ですが、左からクリンチャータイヤ、フック付きリムで使用するチューブレス、フックレスリムで使用するチューブレスです。

私には、フックが無くてもタイヤが外れないということが感覚的に理解出来ません。タイヤの保持に必要だったからフックがあったのではないのか?いきなりフックを無くしてしまって、何故タイヤが外れないのか?

『フックレスリム専用タイヤ』があるのならまだ理解が出来ます。しかし使用可能なタイヤはこれまでの製品でOKらしい(ASPITE PROをリリースしたiRCによると、ビードが『伸びない素材』であることが条件とのこと)。もちろんリムとタイヤの相性があるので何でも良いわけではなく、適合タイヤリストが各ブランドから出されています。

推測するに、フックレスが成り立つ構造は以下のようなものではないでしょうか。まずタイヤ側のビード部分の形状がフックレスにも適合するように(結果的に)比較的平らである、そしてリム側はハンプ(画像の『RIM BEAD LOCK』の部分)がしっかり作られており、フックが無くてもタイヤが外れない。

※2022年にASPITE PROをリリースしたiRCによると、前述の通りビードが伸びない素材であることも条件のようです

そして空気圧は低圧(最大で6.0bar程度)で運用すること。高圧(10.0bar)にするとさすがに外れてしまうようです。まあ10barというのはかなりの高圧で、23Cのチューブラーでも無ければそんな空気圧にしませんけど。。。

低圧での運用が必要ということは、28Cなどのワイドなタイヤが必要になります。28Cで最適化するためには、ワイドなリムも必要です。ワイドなタイヤ&リムにするには、ディスクブレーキであることも必要です。低圧での運用には、これらの条件が必要なのです。

総合すると、タイヤとリムがそれぞれワイドであり、その結果としてエアボリュームが増えて低圧で運用できること、この2点でフックレスが実現しているのではないでしょうか。

MTBでは既にフックレスリムは珍しくありません。のむラボさんのブログにも、何年も前からフックレスのリムが何度も登場しています(ENVEが多い)。自動車やオートバイはとっくの昔にフックレスになっていることを考えると、騒ぐようなことでは無いのかもしれません。

■採用しているブランド

まず現時点で、ロード用ホイールとしてフックレスリムをリリースしているブランドは私の調べた限りでは以下の3社。

- ZIPP

- ENVE

- GIANT

ZIPP

ZIPPは303Sと303 Firecrest、404 Firecrest にフックレスが採用されています(2020年現在。2020年以降にリリースされているホイールは全てフックレスとなっています)。特に303 Firecrestはリムハイト40mm、内寸が25mmもありながら重量が1,352g。ディスク用ホイールとしては驚異的な軽さです。303sはホイールが軒並み値上がりしたこの状況でも、海外通販では価格的に頑張っている驚異的なホイールとなっています。

ENVE

ENVEはSES及びFoundation Collectionでフックレスを展開しています。2022年のリニューアルで、ロード用は全部フックレスになってしまいました。

2020年にリリースされたミドルグレードの『Foundation Collection』は、価格が消費税込で20万円を切る22万円弱(値上げされました)⇒2022年に更に値上げされて299,860円に… というENVEらしからぬ価格が魅力です。それでいてリムを製造している工場は、これまでの上位モデルと同じ自社の工場なので非常にお買い得。リムハイトは45mmと65mmがありますが、どちらもフックレスなのでチューブレス専用となります。

GIANT

GIANTは2020年にリリースされたSLRシリーズからフックレスを採用しています。SLR1とSLR2ですね。1と2の違いはハブとスポークです。

SLR1はリムハイト42mmですが、重量は1,452gとかなり軽量です。しかも価格は16万円(税別)。さすがGIANT。リムの内寸は19.4mmなので、ワイドリムが好みではない人はこちらを使うのも選択肢です。

GIANTのフックレスリムはGIANTブランド(CADEX含む)のタイヤしか使えないことがデメリットでしたが、『GIANTテストプロトコル』というフックレスリム向けのテスト基準が策定されており、これに合格すれば適合タイヤとして認定される仕組みを持っています。

このテストに合格したタイヤが徐々に増えており、現在のところ認定されている他社ブランドはシュワルベとマキシスとなっています。他にはヴィットリア、コンチネンタル、ピレリをテストしたと記載がありますが、こちらはテストに不合格。しかしこれらのブランドとは協力してGIANTのフックレスで使用出来るように対応を進めていくとあります。

■メリット

さてフックレスリムのメリットについてですが、各ブランドが主張する内容をまとめると概ね以下の4つになります。

- リム内幅が広がることで、同じタイヤでもエアボリュームが増える

- リムウォール先端の構造がシンプルになり、頑丈になる

- タイヤのビードとリムウォールの接触する面積が増えるため、タイヤの変形が抑えられる(グリップとハンドリングの向上)

- リムとタイヤがツライチになるため、空力が向上する

1については、確かにメリットではありますね。更にGIANTは『23Cのタイヤを25Cの幅で使えるため、その分が軽量化になる』ともしています。しかし実際に使った感想としては、フックが無くなるだけでタイヤ幅が2mmも増えるとは思えません。

ちなみにZIPPとENVEは『特定のタイヤ幅(主に28C)』にリム形状を最適化していると謳っているのみで、このような軽量化につながるというPRは行っていません。

リムからフックが無くなることは確実に軽量化になると思うのですが、その分は剛性強化の方向に使われているようです。

こうして見ると何か革命的な進化があるわけでは無く、フックという不要な要素を排除することで構造がシンプルになるので、ホイールとしての基本性能が総合的にアップしますよということのようです。奇をてらった2、3年で消えそうな独自規格ではなく、構造がシンプルになるという正常進化の方向性は歓迎すべきと考えます。

ではどうしてカンパやフルクラム、マヴィック、シマノのような大手ブランドが採用しないのか?については、正に『イノベーションのジレンマ』であると考えています。

小規模ブランドは失う顧客が少ないので、旧技術を切り捨てても新技術を採用した方が大規模ブランドから顧客を奪う可能性の方が大きいです。しかし大メーカーは新技術に全面的に切り替えると収益基盤である既存顧客を失いますし、両方販売すると開発費用や販促費用を逐次投入することになり非常に非効率的であるため、結局は旧技術の製品を売り続ける方が短期的には正解であるというものです。

※マヴィックはグラベル用ホイールについては、フックレス化しています

※2021/10/05追記:実際に購入して使っていますが、確かに基本的な性能がアップする感じです。特にサイドウォールのヨレない感がすごく、28Cでもコーナーリングが安定します。メーカーのPR内容が大げさでは無かった珍しいケース(そこまで劇的に変わるわけではないですが、違いは確かにあります)。

■デメリット

一方デメリットとしては、以下が挙げられます。

- 使用可能なタイヤが限られる

- チューブレス以外で使用出来ない

- パンクした際にチューブを入れる事が困難

- ビードが上がりづらい

※上記の通りフックレスリムにはチューブレスタイヤの使用が前提でしたが、2022年にIRCから『フックレスリムでも使えるクリンチャータイヤ』としてASPITE PROが発売されました。ビードに『伸びない素材』を使ったと言っており、フックレス適合タイヤの条件が1つ明らかになりました。

ブランドがデメリットを教えてくれることはありませんが、重要なので書いておきます。主に運用面でのデメリットになりますね。

大きなものとしてはチューブレスでの使用が大前提であるうえ、チューブレスなら何でもOKか?と言うとそうでもなく、使用できるタイヤが限られているということです。

特にコンチネンタルのGP5000 TLはどのブランドでも対象外となっています。ハメるのがあれだけ大変なタイヤですから簡単に外れることは無いと思うのですが、相性が悪いようです。

⇒2021/10/05追記:コンチネンタルから新たなチューブレスタイヤ『GP5000 S TR』がリリースされました。フックレスリムにも対応と謳われており、直前に開催されたパリ-ルーベでもZIPPのフックレスと組み合わせて使用するチームがありました。

ただしENVEのタイヤ適合リストを見るとかなりの数の銘柄がテスト済みになっており、普通の人であれば選択に困ることは無いと思います。メジャーブランドのヴィットリア、シュワルベ、IRC、マキシス、グッドイヤー、ピレリなどは適合となっていますから、これだけあればそれ程デメリットではないのか?とは思います。ENVEなどはハッチンソンのOEMでENVEブランドのタイヤまで作っていますからね。

逆にチューブレスの使用が前提のホイールなので『チューブレスの使用をやめたい』という場合でも、チューブドとして使う事が出来ません。これもデメリットではありますが、チューブレスに慣れてしまうと特に何も感じません。チューブドも使いたくなったら、フックドホイールであるZONDAあたりの安いホイールを2本目として買うと思います。ちなみにTwitterではチューブを入れてみたという人がいたのですが、まっすぐ走る分には問題が無いそうです。

⇒2022/05/10追記:先ほど記載した通り、IRCからフックレスリムでも使えるビードを持ったクリンチャータイヤ『ASPITE PRO』がリリースされました。購入して使ってみたのでレビューはこちらをご覧ください。

むしろチューブレス派に転向したおかげで家に沢山あった使いかけや穴の開いたチューブが無くなりましたし、未使用の在庫チューブの劣化を気にすることも無くなりました。その一方でシーラントやチューブレステープの在庫が増えているのですが(笑)

■まとめ

構造としてはメリットが多いのですが、使える人が限られるホイールです。

使用に向いている人

既にチューブレスを使っている人には、非常におすすめです。使用にあたり特にデメリットは無いのでは?と思います。タイヤの選択肢が少ない…というか限られるというのはそこまでデメリットとまでは言えないと思いますし、運用は他のチューブレス対応ホイールと一緒です。

パンクしたらシーラントが何とかしてくれますし、それでダメならMTB向けに沢山売っている『パンク穴にプラグを詰める系』の修理キットで対応します。車がそうであるように、チューブレスでパンクした場合にはチューブを入れてチューブドにする発想は捨てた方が良いと思っています。

この辺はフックレスの良し悪しの話ではなく、チューブレスというシステムの良し悪しの話ですね。

このように、フックレスリムはチューブレスタイヤに合わせて進化したホイールであることが分かりました。性能自体はフックありリムよりも確実に向上していると思います。

フックレスリムを買うとチューブドとして使う事が出来ません(前述のASPITE PROを使う場合を除く)ので、私の様にチューブレスを使い続けるのだ!という人や『2つ目として持っておけば良いでしょ』『サブでフックドのホイールも持っておきますよ』という人には非常に向いていますね。

※先ほども書ましたが、結局ENVEの『FOUNDATION45』を買いました。フックレスホイールのインプレはこちら。

※IRCのASPITE PRO RBCCも買って試しています。ENVE45で使ってみたインプレはこちら。